旅人とわんこの日々

世田谷編 2006年Page8

世田谷(砧公園)での犬との生活をつづった写真日記です。

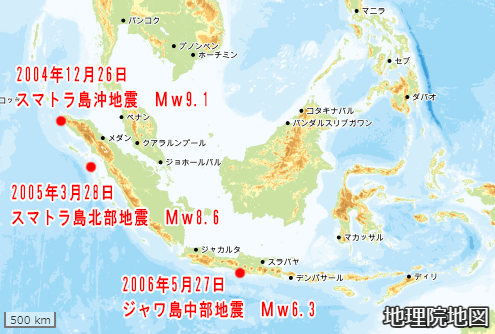

14、ジャワ島中部地震(5月28日)

*国土地理院地図を書き込んで使用

昨年、一昨年と立て続けに大きな地震が起きているインドネシアで、また大きな地震が起きた。今回の被災地は前回までのスマトラ島でなく、その隣のジャワ島。首都ジャカルタを擁するインドネシアの政治経済の核を成している島になる。

震源地は中部にある都市ジョグジャカルタの南。地震の規模を示すマグニチュードは6.3。一報を受けたとき、ここのところ起きている地震と比べると、数字が小さ目だったので、被害もそれほどではないだろうと思ったのだが、2つの同じような規模の地震がほぼ同時に発生したことで揺れが大きくなり、今回も大きな被害になってしまった。

インドネシアの巨大地震の連鎖は、2004年の暮れに始まった。まずマグニチュード9.1もの巨大なスマトラ島沖地震があり、インド洋に大津波が起き、周辺各国に甚大な被害が出た。その後も大小多くの余震が起こり、翌年には前回の震源地近くでマグニチュード8.6という本震に匹敵するような規模の地震が起き、また大きな被害が出た。そして今回になる。

インドネシアではここ3年間、毎年、阪神淡路大震災規模の地震が起きているようなイメージで、インドネシアをちょっと深く旅した者としては、とても心が痛む。

(*イラスト:アート宇都宮さん 【イラストAC】)

インドネシアは東南アジアの赤道付近に広がる島国になる。地図を見ると、まさに島国。世界一の島の数を誇っているのかなと思っていたのだが、調べてみると、島の数は13,466個で、世界では5位。ちなみに日本は6,853個で8位となる。

1万3千もの島があるインドネシアよりも、もっと多い国が4つもある。それはどこよ。驚きと、興味を感じる人も多いことだと思う。なので、ちょっとためになる地理のトリビアを書いてみよう。

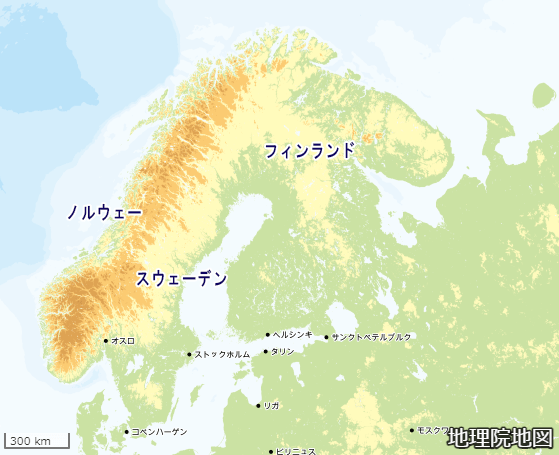

世界一島が多い国はスウェーデンで、221,800個。2位はフィンランドで、188,000個。3位がノルウェーで、55,000個。トップスリーはいずれも北欧の国になる。氷河や流氷により、台地が浸食して島になったものが多く、陸に近い小さな島や湖水地帯の島が多いのが特徴になる。

*国土地理院地図を書き込んで使用

4位も同じような形成理由からカナダになり、52,455個。5位はインドネシア。6位はオーストラリアで、8,222個。7位はフィリピンで7,641個。そして8位の日本と続いている。

島といえば海に浮かんでいる島といったイメージがあるので、上位4つの国に対して多島国家といったイメージがなかったという人が多いと思う。私もちょっと驚いた。

国連海洋法条約によると、島の定義は、「1,自然に形成された陸地 2,水に囲まれている 3,高潮時でも水面上にある」とされている。

この条約をうまく解釈しているのが、日本の最南端となる沖ノ鳥島。高潮時、海面にギリギリ岩がのぞいているだけの島で、これ以上波で削られて水没しては日本の国土が狭まってしまう。経済的損失がでかい。ということで、現在では島自体をチタンで覆い、周囲も護岸が設置され、しっかりと守られている。

インドネシアは、島の数では世界5位になるが、島国として考えるなら世界一といっても過言ではない。と、インドネシアを旅した人間としては思う。

それは島ごとに独自の文化があり、宗教が異なっていたり、食事や住居に特徴が見られたり、自然体系が異なっていたりと、島国らしくとても多様性に富んでいるからである。

私はかつてユーラシア大陸の横断を試みた。マレーシアで自転車を盗まれるといったハプニングがあり、最初の予定を変更してインドネシアの地を踏んだ。

実際にインドネシアを旅してみると、島ごとに変わる文化が面白く、わざわざユーラシア大陸を横断しなくても、インドネシアを含めたこの地域の島々を巡れば、それに匹敵するような旅ができるのではないか。そう感じ、旅の方針を島めぐりに変え、半年ばかりこの付近を旅した。

半年後にはビザの問題もあったが、インドネシアの旅に疲れたのもあって、ユーラシア大陸の旅に戻ることにしたのだが、インドネシアでの半年の島めぐりの旅は私にとってかけがえのない経験となっている。

今回地震の起きたジャワ島はインドネシアで一番人口の多い島で、政治、経済の中心となっている。首都は島の北西部にあるジャカルタ。人口は東京都市圏に次ぐ世界第2位といったメガシティになる。

震源地近くのジョグジャカルタは、日本で言う京都のような町。王宮を中心として、古い遺跡が残り、近郊には世界遺産の仏教遺跡のボロブドゥール遺跡、そして今回損傷を受けたヒンドゥー教遺跡のプランバナン遺跡がある。

ここで、「あれっ」と首を傾げた人はインドネシアに明るい人だ。インドネシアの宗教はイスラム教(約87%)、キリスト教(約9%)、ヒンドゥー教(約2%)となっている。インドネシアは人口がとても多い国なので、実質、世界で一番イスラム教徒の多い国になる。

イスラム教が圧倒的に多い国で、世界遺産規模の仏教遺跡やヒンドゥー教遺跡が存在しているのは何故か。これは謎でもなんでもないのだが、イスラム教が入ってくる前、13世紀以前は仏教やヒンドゥー教がこの地では信仰されていたからだ。

イスラム教が入ってきても、インドネシアのイスラム教は他の国よりも寛容で、厳しさが少なく、他の宗教の寺院や遺跡があったとしても、大きな問題になることはなかった。

現在でも、リゾート地として有名なバリ島ではヒンドゥー教が多い。ジャワ島ではイスラム教が多いが、北部の沿岸部では華僑が多いので、道教寺院を多く見かける。

小さな島ではイスラム教よりはシャーマニズムが幅を利かせているし、カリマンタン島やスラウェシ島などではキリスト教徒も多い。このように宗教的な特徴が各所で見られるのもインドネシアを旅していて楽しい部分だ。

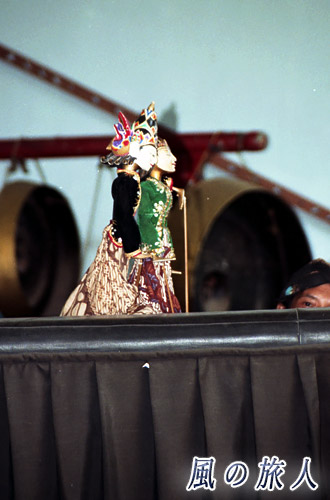

今回被災したジョグジャカルタでは、古都らしく伝統芸能が盛んだ。インドネシアは日本とは全てにおいてかけ離れた国、文化的な共通点はほとんどないといった印象を持っているかもしれないが、意外と日本と似た文化を見つけることができる。

特に祭りで行われる演芸に関しては、日本でいう神楽や舞踊とよく似ている。影絵芝居、人形劇、舞踊、演劇(ラーマーヤナ)などは、インドネシアの独特なガムラン演奏で異国感を強く感じてしまうが、少しアレンジして日本のお囃子で行ってもあまり違和感がないと思う。

日本の神楽にしても、西日本の動きに大きな神楽、例えば石見神楽などはガムラン演奏で行っても、そんなにおかしなことにはならない。結局、人間のやることはどこでも似たり寄ったりになるんだなと思ってしまう。

共通点を多く見つけられれば、親しみが湧いてくるのが人情。親近感が多いと、援助したいという気持ちも大きくなるというもの。困ったときはお互い様。少しでもインドネシアの被災地に対して手助けをしたいという人が増えてくれればうれしい。

世田谷編 2006年Page8 2006年Page9につづく