旅人とわんこの日々

世田谷編1 2003年 Page11

ワンコのいる日常と旅についてつづった写真ブログです。

15、旅の移動とバイクの納車・前編(2003年6月中旬)

(*イラスト:白いねこねこさん 【イラストAC】)

「旅は純粋な人の空間的移動である」 図書館の分厚い辞書で「旅」を調べたら、こう書いてあった。この文をそのまま他の人に紹介しても、「どういうこと。意味がわからない。」と、理解できない人が多いと思う。

更なるヒントとして、「人と財貨の空間移動は交通の意になる」と付け加えれば、「なるほど、そういうことか」と理解できる人も・・・いるかもしれないが、やっぱり「よくわからない」という人が多いはずだ。

(*イラスト:アヤチさん 【イラストAC】)

旅とは・・・、簡単に書くなら、一時的に日常の生活場所を離れ、普段とは別の土地でいつもとは違う人間や風景に出会い、かつ食事や宿泊などを体験する行為になる。いわゆる脱日常がテーマとなる。

例えば、出張は旅の定義に当てはまる気もするが、どんなに遠くへ行こうが、それは仕事という日常の延長になる。社員旅行や修学旅行なども、日常のしがらみがまとわりついた旅行となり、純粋な旅とは言いにくい。

また、普段の生活圏、自分の暮らす同じ町を旅したとしても、見たことのある風景や文化ばかりで、新鮮な出会いが乏しく、散歩の延長にしかならない。

このように義務や強制、経済といったものを含まず、単に自分の欲望や好奇心に従って、日常の生活圏から移動することが純粋な移動行為、すなわち旅になる。

この理を短い言葉でビシッと決めたのが、最初に書いた「旅は純粋な人の空間的移動である」になる。さすが分厚い辞書様。恐れ入りましたといったところだ。

(*イラスト:asakuracさん 【イラストAC】)

辞書に「旅は純粋な人の空間的移動である」と書かれているように、旅の核心は湧き上がってくる好奇心による移動行為となる。

目的地に何があるのだろう。どんな出会いや発見があるのだろう。そんなことを考えながら目的地までの移動を楽しんでこそ旅というもの。移動にワクワクしなければ、それは旅ではない。そしてその移動の手段にこだわってこそ、真の旅人と言えるだろう。

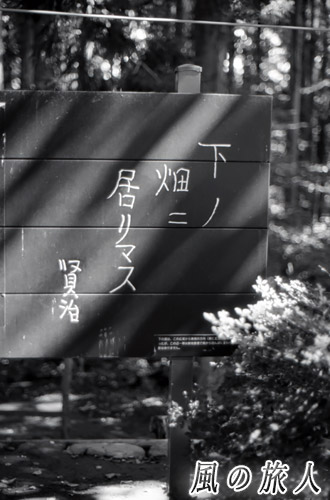

(*写真:ジョーナカさん)

私の旅の移動手段は、小学生から大学生1年生までは鉄道が主だった。とりわけJRが販売するお得な乗り放題切符、青春18きっぷにはお世話になった。

この切符は春休みや夏休みの期間限定で販売され、任意の5日間、或いは5人で利用なら1日、JRの各駅停車が乗り放題となる。

昔は5枚1つづりの回数券のような形で販売されていたので、金券ショップで必要な枚数だけ購入でき(1枚2500円程度、8月後半になるともっと安かった)、とってもお得だった。今では一枚の切符になってしまったので、そういった裏技は使えなくなってしまったが・・・。

それはさておき、高校一年生の夏休みには、お中元配達のバイトをしてお金を稼ぎ、それで青春18きっぷを購入した。そして一人で大垣行きの夜行列車に乗り、観光のため途中下車しながら広島へ向かっていたのだから、まあ筋金入りの旅人と言えるのではないか、と自分では思っている。

時間を自由に使える大学生になってからは、もっと自由に、そして時間に縛られず旅をしたいと思うようになり、バイク(オートバイ)を旅の相棒とすることにした。

通学用に原付を購入したことが始まりだったが、自由に移動できるバイクに魅せられ、二年生になった時に中型のバイクを購入。バイクでの移動は行きたいと思った時に行きたい場所に行くことができる。この自由さは旅において正義と言ってもいい。

スケジュール通りに行動したり、綿密に立てた計画通りに旅することも大事だとは思う。達成感があったり、計画性や考えることが身に付いたりとメリットも多いが、不確定要素が多い気ままな旅の方が冒険的要素が多く、思い出や実りの多い旅になりやすい。

何より自分の運転で移動できること。風を感じながら移動する楽しさは、旅=移動という本質により訴えかけてくるものがある。

大学ではバイクサークルに入り、仲間と関東近辺へツーリングに出かけたり、長期の休みには、父親の転勤で中国地方から東京へ転居を経験しているので、昔の馴染みや大学の友人の実家など、色んな人の家に一晩の宿を求め、西日本を中心にバイクで旅をした。

大学卒業後も仲間とツーリングに出かけたり、一時期は通勤にも使用した愛着のあるバイクだったが、長期でユーラシア大陸横断を行うにあたり、手放すことにした。

実家の車庫は屋根付き。帰国したときのことを考えると、売らずに保管しておけば、帰国しても直ぐバイクに乗れて、色々と都合がいい。査定をしてもらった時に、思ったよりも高い値が付かなかったので、そういった選択肢も考えた。

しかし、バイクは長い期間、動かさずに放置していると、錆び付いたり、オイルなどが固まったりと、深刻なダメージを受ける可能性が高い。そんな状態になってしまったら修理代が高くつくし、最悪、動かすことが困難な状態になってしまう恐れがある。

確実に2、3か月で帰ってくるのだったらまだしも、1年を目安に特に期間を定めていない旅なので、手放しておいた方が安心というもの。

「君を売ったお金は旅の資金として有意義に使わせてもらうよ。さよならマイバイク・・・。」ドナドナといった心境で、旅に出る前日にバイク屋に売却した。

(*イラスト:ももメロンさん 【イラストAC】)

ユーラシア大陸横断の旅から無事に帰国すると、有り金を叩いて旅に出たので、まあ当然のことだが、すっからかんの金欠状態。

再び相棒となるバイクが欲しいと思っても、他に必要なものを買ったり、次の旅の資金を貯めなければならなく、バイクにお金を回すことができない。

旅に出るまでは移動のほとんどをバイクでこなし、バイクで移動することが当たり前になっていたので、ちょっとそこまで出かけるのも億劫に感じる。

それに刺激的な海外を歩き回った後なので、日本のありふれた町並みや風景を電車に乗ってまでして見に行きたいという気持ちになれない。

自由になる足がなければ、外出する気にならない・・・。旅に出る意欲もわいてこない・・・と、「翼の折れたエンジェル」ならぬ、「足をもがれた旅人」ってな状態。燃え尽き症候群になってしまったのもあるが、帰国後は家に引きこもりがちの日々を過ごすことになってしまった。

帰国して約半年後、2002年の春から本格的に仕事を始め、生活が徐々に安定していった。それと同時にバイクに乗りたい。ちょっとした旅をするときの相棒にするバイクが欲しい・・・という気持が大きくなった。

夏前にバイク仲間の飲み会があり、その時に後輩の家に使っていないバイクがあり、余り動かさないのもバイクのためによくないからと、夏の間、借りられることになった。

せっかくバイクがあるのだから遠出をしよう。日本をバイクで旅するのは3年ぶりになる。夏休みを利用し、福島の友人宅までバイクを走らせ、一緒に東北旅行を行うと、日本の旅もいいものだ・・・。バイクに乗るのも楽しい・・・。と、一段とバイクが欲しくなってきた。

夏が終わると、後輩にバイクを返却。また足をもがれた旅人に戻ってしまった。足が欲しい。気兼ねなく乗れる自分のバイクが欲しい。12時を回ったシンデレラの気分といった感じで、その思いが更に強くなった。

しかし、今バイクを購入してしまうと、再び海外を旅したいという計画の方は後退してしまう。そう考えると、我慢すべきだろう。

でもなあ、何かいい方法はないだろうか・・・。ここでいい妙案が浮かんだ。後輩から借りたのは250ccのNSR。知る人ぞ知るレース用バイクのレプリカになる。しかも伝説の88年型だった。

2ストロークのエンジンを積んだ軽い車体は加速や旋回性に優れ、昔は峠で無敵の存在だった。問題は環境に悪いこと。オイルや有害排ガスをまき散らしながら走るうえに、燃費は2000ccの車と同等と、ビックリするぐらい悪い。

現在の排気ガス規制に対応できなく、市販車は94年型が最終になる。新車で販売をしていないので、手に入れようとするなら必然的に中古車となるのだが、今後消えていく2ストローク車に乗りたがる人が多いようで、現在進行形で市場価格が上昇しつつある。

買ったとしても一年後に旅に出るかもしれない。その時に売却するにしてもそれなりの値段で売れそうだし、売らずに家に置いておくとしても、250㏄は車検がない。場合によっては誰かの家に預け、時々乗ってもらえば現状維持できる。

脳みそがとろけそうなほど強烈に加速し、乗って楽しいといった部分も魅力だ。とはいえ、欠点も多い。長距離をツーリングをするには荷物が乗らないし、前傾姿勢がきついので、長い時間乗り続けるのはしんどい。おまけに燃費が車並みと非常に悪い。

メインの旅バイクにするにはふさわしくないが、長く乗り続けるというより、手放すことを前提での購入だったら、少々の不便は問題ないし、希少性は武器になる。

ということで、2ストに乗るバイク仲間を付き合ってもらい、バイク情報誌を見ながらバイク屋を周り、手ごろな値段で、状態のいいバイクを探した。

遠方のバイク屋にも足を運んだが、なかなかいいものがない。というより、いいものは手を出しにくいほど高い・・・。

そこまで2ストのバイクに強い思い入れがあるわけではないし・・・、ここで無茶な出費をしても後悔しそうだし・・・、と、諦めかけていた時に、たまたま近所のバイク屋の前を自転車で通りがかったらNSRが店の前に置いてあった。

92年式で、走行距離などの程度も、張り出されている値段も手ごろな感じ。店の人に話を聞くと、ちょっと前に手に入れ、最近修理を終えたばかりだとか。これは運命的な出会いというやつではないのか・・・。

家からバイク屋が近いというのも好都合。何かあった時に持ち込みやすい。何しろ10年前の絶版バイク。いつ壊れるか分からないし、そうなった時に自分で直すのは困難。バイク屋が近いのは何よりの安心感がある。

(*イラスト:Yuji Fujisakiさん 【イラストAC】)

これにしよう。その場で購入を決断。すぐに住民票を取得しに行き、前金を払った。整備に一週間くださいとのことだったので、ワクワクしながら一週間を過ごし、自然とスキップになってしまう足取りでバイク屋を訪れた。

バイク屋の人が色々と説明をしてくれるが、以前乗っていたのでほとんど省略。それよりも早く乗りたい。鍵をもらい、キックでエンジンスタート。さすが整備済みなので一発でエンジン始動。以前借りていた友人のバイクとはえらい違いだ・・・。

バイク屋の人にお礼を言い、出発。出だしもよく、いい感じ。これは当りだな。このまま家に帰るのはもったいないぞ。ちょっと走って帰ろう。

(*イラスト:K-factoryさん 【イラストAC】)

加速はどうかな。広い大通りに出て、バヒューンとアクセルを回すと、2ストらしくぐいぐいと加速していく。いいぞ。この感触。

よし、もう一度。バヒューン。ガッガッ、ガタン。えっ、なんだ・・・・!足元のほうから大きな振動と音がして、後輪がロックした。

これはまずい。慌ててクラッチを握り、路肩にバイクを停めた。一体どうしたというのだ。今の感触はギア(変速機)が壊れたように思えたのだが・・・。

クラッチを握って、ギアを変えようとしても、何かがつっかけているような感じで動かない。クラッチを握ってエンジンをかけようとするものの、キックが降りない。やっぱりギアがいかれてしまっている。

(*イラスト:KI-TSUさん 【イラストAC】)

まいったな。手には負えそうにない。いきなりSOSだ。先ほど納車したばかりの店に電話すると、すぐに軽トラックで迎えにきてくれた。

そして「こりゃ駄目ですね。持ち帰って中を分解してみます。」と言い、軽トラックにバイクを載せてバイク屋へ帰っていった。

次の日に電話がかかってきて、「簡単に開けてみたのですが、これは直るか分かりません。直るとしても、一度バラバラにしないと直せないので、一ヶ月ぐらい時間がかかってしまいます。お金は一度返金しますので、もし直ったら改めて購入するといった形にしてください。」との事だった。

(*イラスト:ちょこぴよさん 【イラストAC】)

後日バイク屋にお金を取りに行くと、隅っこには私の愛車となるはずだったNSRがバラバラに分解された状態で置いてあった。状態を詳しく聞くと、かなり重症らしい。

なんとも短い付き合いだったな。走行距離にしてたった7km。しかも自宅にたどり着けなかったというおまけつき。がっくり。

長くなったので後編に続く・・・

世田谷編 2003年Page11 2003年Page12につづく